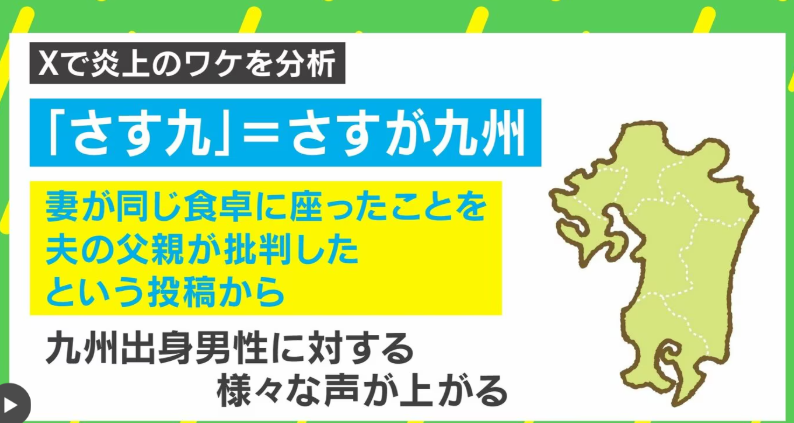

”さす九”とは「さすが九州」の略で、男尊女卑的な風習を皮肉るネットスラングとして使われています。

SNSで拡散されたリアルなエピソードには、昭和的な家父長文化や家庭内の男女格差が色濃く現れています。

本記事では、さす九の意味、誕生の経緯、そして印象的な実例をわかりやすく解説しています。

読み終えるころには、あなたも「なるほど、さす九…」と呟いてしまうかもしれませんよ。

さす九とは?

①「さす九」は「さすが九州」の略

九州地方に根付いているとされる“男尊女卑”の風潮を揶揄する場面で多用される傾向があります。

つまり、「また男を優先する文化?さすが九州だね」というニュアンスが込められているわけです。

日本全体が男尊女卑文化が残っているよね、という書き込みも多くみられます

このような皮肉表現として、多くの共感を呼び、SNS上で話題となりました。

②SNS上での使われ方とニュアンス

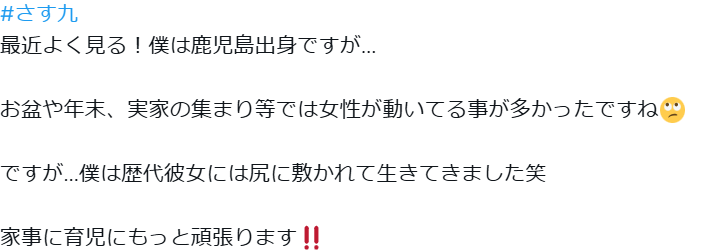

SNSでは、「#さす九」というハッシュタグとともに日常のエピソードが投稿されることが多くあります。

たとえば「男は座って酒を飲むだけで、女はずっと台所」なんて家庭の話が出ると、「さす九!」という一言で締められたりします。

このような使い方をすることで、重くなりがちなテーマを、少し笑えるかたちで共有できるというメリットがあります。

ある意味では、笑いを通じた“風刺”としての役割も果たしているのです。

だからこそ、多くの人がこの言葉を使いながら、共感し合える場が生まれているんですよね。

さす九はいつから使われている?

さす九はいつから使われているのか、時系列で確認していきましょう。

①2023年ごろからXで拡散

2022年末時点ではほとんど使用されていなかったため、2023年の初頭に一部のユーザーから使われ始めたと考えられています。

その後、徐々に「九州あるある」といったエピソードとともに拡散されるようになり、自然と言葉も広まりました。

日常の何気ない投稿のなかに、「#さす九」のタグをつけるだけで、多くの共感や笑いを呼ぶようになったのです。

バズる投稿も少なくなく、人気ワードのひとつとして定着しました。

人気になっても仕方ないですよね…

②「さす北九」との関連性

実は初期の頃には「さす北九(さすきたきゅう)」という表現も見られました。

これは北九州の地域性に焦点をあてたもので、九州全体ではなく一部地域を皮肉る意味合いで使われていたようです。

ただ、その後「北九州」だけでなく、九州全体に共通するような文化があると捉えられ、「さす九」として統一されていった流れがあります。

こうした広がり方も、SNSのダイナミックさを物語っていますね。

やはり、言葉は人々の共通感覚とともに変化していくものだと感じさせられます。

さす九の元ネタは何?

さす九の元ネタや背景を、具体的なエピソードから掘り下げてみましょう。

①お茶出し・食卓・洗濯など家庭内エピソード

よく話題になるのは、法事などで女性だけが台所に立ち、お茶出しを担当するという場面です。

「男は座っていればいい」「女性が気を利かせて動くのが当たり前」とされる空気に対して、違和感を覚えた人が「さす九」と投稿します。

また、親戚が集まる席で男性だけが上座に座り、女性は一歩下がって配膳にまわるという話も、多くの人が経験しているようです。

さらに「洗濯物の干し方」でも、女性物が男性物の上に干されていると「洗い直せ!」と怒鳴られる…なんて衝撃的な話も。

こうしたリアルなエピソードが、「さす九」の言葉のルーツを物語っています。

②皮肉と共感を呼ぶあるある話が発端

「さす九」の強みは、その“あるある感”にあります。

誰かを直接的に批判するわけではなく、「こういう文化、あるよね〜」と軽く皮肉ることで、受け取る側も気軽に共感しやすいのです。

そのため、投稿する側にも「ちょっとした愚痴」を吐き出すような感覚で使われています。

このような文化的共通体験が、多くの人の心をつかんでいるのでしょうね。

③さす九独特なルールも?

- 女の居場所は台所

- 電子レンジを使ってはいけない

- コンビニのレジに並ぶな

電子レンジを使ってはいけない、とは、おそらく料理をするときに冷凍食品や簡単にできる料理を男性に出すな、そもそも使うな、ということを指すのではないでしょうか。

女性も働く時代の現代に、電子レンジを使うなは酷すぎますよね…

さす九エピソード3選!

さす九を象徴するリアルなエピソードを紹介していきます。

①お茶出しや配膳が女性の役目

とくに多いのが、冠婚葬祭や親戚の集まりで女性ばかりが働くというケース。

「女性は台所に立ち、お茶を出し、男性をもてなすもの」という暗黙のルールがある家庭も少なくないようです。

長女や嫁が気を使い、黙って動いている光景を見て「さす九」とつぶやく人も多いです。

こういった役割分担が当然とされる空気には、ジェンダーの壁を感じざるを得ません。

でも、これが実際に行われていると思うと…やっぱり驚きですよね。

②女性は食事中に座れない!?

正月や盆などの親族の集まりでは、男性だけが広い座敷で飲み食いし、女性は台所から出たり入ったりの繰り返し。

「なんで私たちは座らせてもらえないの?」と感じた経験は、地方に限らず全国的にも共通する悩みです。

やっぱり、家族イベントのときって、その家の“文化”が出ますよね

③「洗濯物の干し方」まで序列あり?

鹿児島のエピソードとして紹介されたのが、女性用の洗濯物を男性用の上に干しただけで叱責されたという話。

「洗い直せ!」と怒られたという投稿には、多くの人が衝撃を受けたようです。

洗濯という家庭内のシンプルな行為にまで、男女の序列が持ち込まれている点が印象に残りますよね。

また、それを当然とするような文化があるという点にも、さす九らしさが溢れているような気もします。

まとめ

さす九とは「さすが九州」の略で、家庭内の男女格差や伝統的な価値観を皮肉る言葉として広まりました。

2023年ごろからX(旧Twitter)を中心に使われ始め、共感を呼ぶエピソードとともに定着しています。

特に「女性だけが台所に立つ」「洗濯物の干し方にも序列がある」といった実例が話題になりました。

九州に限らず、昭和的な日本全体の家庭文化が背景にあるとも言えるでしょう。

これを機に、ジェンダーに対する価値観を見直すきっかけにしたいですね。