埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故は、老朽化した下水道管の破損が原因とされ、1月28日にトラックが転落する事態を引き起こしました。

この事故により、周辺住民は避難を余儀なくされ、生活に深刻な影響が出ています。

埼玉県は災害救助法を適用し、避難所の設置や生活支援を行うことを決定しました。

災害救助法が適用されるとどうなるのか?詳しく解説します

八潮市・陥没事故の2/11現在の状況

発生日時: 2025年1月28日午前9時50分

場所: 埼玉県八潮市 県道松戸草加線中央一丁目交差点

事故の状況: 道路が突然陥没し、トラックが転落。下水道管の破損が原因

公式発表: 現場の穴は幅約40メートル、深さ最大15メートルに達している。

事故発生からおよそ2週間が経ち、運転手の安否は依然として不明です。

2月5日にドローンで撮影した映像を警察や法医学者が分析した結果によると、運転席の中にいるものが「人の可能性が否定できない」として、運転席の中に運転手の男性が取り残されている可能性が高いと判断しました。

運転席の位置:陥没現場から下流に30メートルの場所

今後の救助:運転席に向けて地表から穴を掘り運転席を回収する方法を進めるとともに、下水道管内のたい積物を避けた形で下水管のバイパス工事を行う

工事にはおよそ3か月がかかる見通しですが、下水道管内は硫化水素やたい積物などがあり、危険な状況は続いているため、地表から直下に穴を掘る方法をとることにしたそうです。

八潮市の陥没事故と災害救助法の適用について

埼玉県八潮市で発生した道路の陥没事故は、地域住民に大きな影響を及ぼしています。

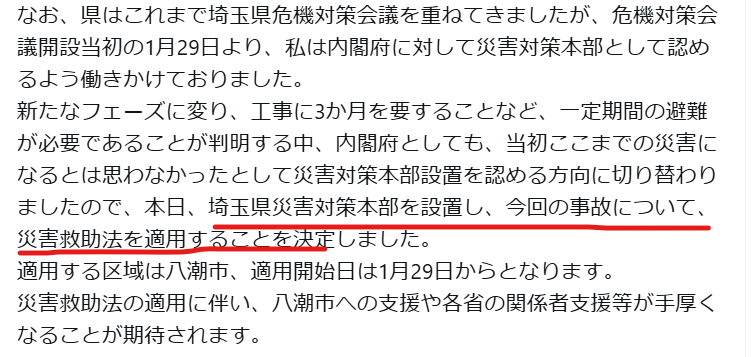

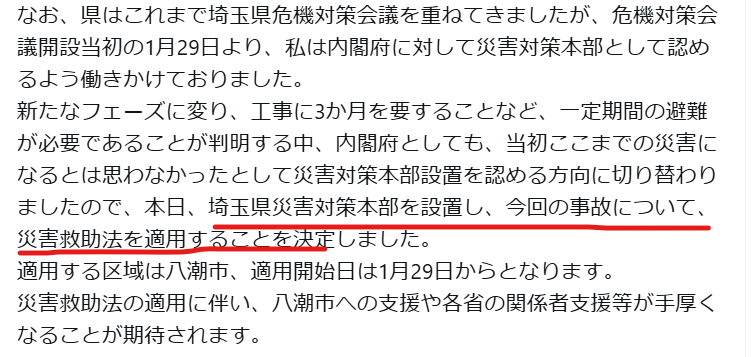

この事故に対して、2025年2月11日、埼玉県は災害救助法を適用することを決定しました。

引用:埼玉・大野知事のXより

ここでは、災害救助法の適用がどのような意味を持つのか、そして今後の展望について詳しく解説します。

災害救助法の適用とは

具体的には、避難所の設置や、避難生活を余儀なくされた住民への宿泊代の支援などが含まれます。

今回の八潮市の陥没事故においても、避難生活を送る住民に対して宿泊代が支援されることが発表されています。

災害救助法は、自然災害やその他の災害が発生した際に、被災者を迅速に支援するための法律です。具体的には、以下のような支援が行われます。

1. 避難所の設置と生活支援

災害が発生すると、避難所が設置され、被災者に対して食料や飲料水が提供されます。また、生活必需品(衣類、寝具など)の支給や貸与も行われます。

2. 医療支援

被災者に対して医療や助産のサービスが提供され、必要に応じて救護班が出動します。これにより、怪我をした人や妊婦などが適切な医療を受けられるようになります。

3. 住宅の応急修理

家屋が被害を受けた場合、応急修理のための資材が提供され、被災者が住居を早急に修復できるよう支援します。これには、窓ガラスの修理や外壁の補修が含まれます。

4. 生活再建支援

被災者が生活を再建するための支援金が支給され、最大で300万円の支援が行われることもあります。これにより、被災者は新たな住居を確保したり、生活必需品を購入したりすることができます。

5. 特別な支援

特に大規模な災害の場合、激甚災害制度が適用され、被災者への特別な支援が行われることがあります。これにより、地方自治体の負担が軽減され、より多くの支援が可能となります。

過去に道路陥没で災害救助法が適用された例

近年、道路陥没に関連して災害救助法が適用された事例を紹介します。

- 福岡市の道路陥没(2017年): 福岡市で発生した道路の陥没事故では、地下の工事が原因とされ、多くの住民が避難を余儀なくされました。この事故に対して災害救助法が適用され、避難所の設置や生活支援が行われました。

- 東京都の道路陥没(2018年): 東京都内で発生した道路陥没事故も、地下の水道管の破損が原因でした。この事故により周辺住民が避難し、災害救助法が適用され、必要な支援が提供されました。

これらの事例は、道路陥没が発生した際に災害救助法が適用され、被災者への支援が行われることを示しています。

法律の適用により、迅速な対応が可能となり、住民の生活の安定が図られています。

事故の背景と影響

この陥没事故は、流域下水道管の破損に起因しており、1月28日に発生しました。

事故の影響で、周辺住民は避難を余儀なくされ、生活に多大な支障が出ています。

埼玉県は、事故の発生を受けて「災害対策本部」を設置し、現場の状況を把握しながら、必要な対策を講じています。

今後の見通し

これにより、避難所の設置や生活支援が迅速に行われることが期待されます。

また、事故現場の復旧作業も進められ、周辺の下水道管の修復やバイパス工事が行われる予定です。これには約3か月の期間が必要とされており、その間、住民の避難が続く見込みです。

専門家の意見によると、今回の陥没事故の完全な復旧には2~3年かかる可能性もあるとしています。

八潮市の道路陥没事故と運転手の救出方法

埼玉県八潮市で発生した道路の陥没事故では、トラックの運転手が下水道管内に取り残されている可能性が高まっています。

この状況を受けて、救出活動と今後の復旧作業について詳しく解説します。

運転手の救出方法

運転手の救出に向けて、埼玉県は以下の具体的な手段を講じています。

- 下水道管内の調査: 事故現場から100~200メートル下流の下水道管内で、運転席部分とみられる物体が確認されています。県は、地表から細い穴を開けて小型カメラを投入し、内部の状況を詳しく調査しています。

- バイパス工事の実施: 下水道管内の水流を減少させるため、バイパス機能を持たせた管の設置が進められています。これにより、運転手の救出作業が行いやすくなることが期待されています。

- 重機の投入: 救出作業のために、重機を使用してがれきの撤去を行い、運転手の位置を特定するためのスロープを整備しています。これにより、救助隊が安全に作業を行える環境を整えています。

今後の復旧作業

八潮市の道路陥没事故に関する復旧作業は、以下のように進められる予定です。

- 復旧工法検討委員会の設置: 埼玉県は、事故の復旧に向けた検討委員会を設置し、復旧工法や必要な資材について議論を進めています。全面復旧には2~3年かかる見込みです。

- 下水道管の修復: 陥没の原因となった下水道管の修復作業が急務です。県は、事故の影響を受けた下水道管の復旧を優先的に進める方針を示しています。

- 住民への支援: 災害救助法が適用され、避難生活を送る住民への支援が行われることが決定しました。これには、避難所の設置や生活支援が含まれます。

まとめ

八潮市の陥没事故は、地域住民にとって非常に厳しい状況をもたらしていますが、災害救助法の適用により、必要な支援が行われることが期待されます。

今後の復旧作業や住民への支援がどのように進むのか、引き続き注目が必要です。地域の安全と生活の早期回復を願うばかりです。